热门故事

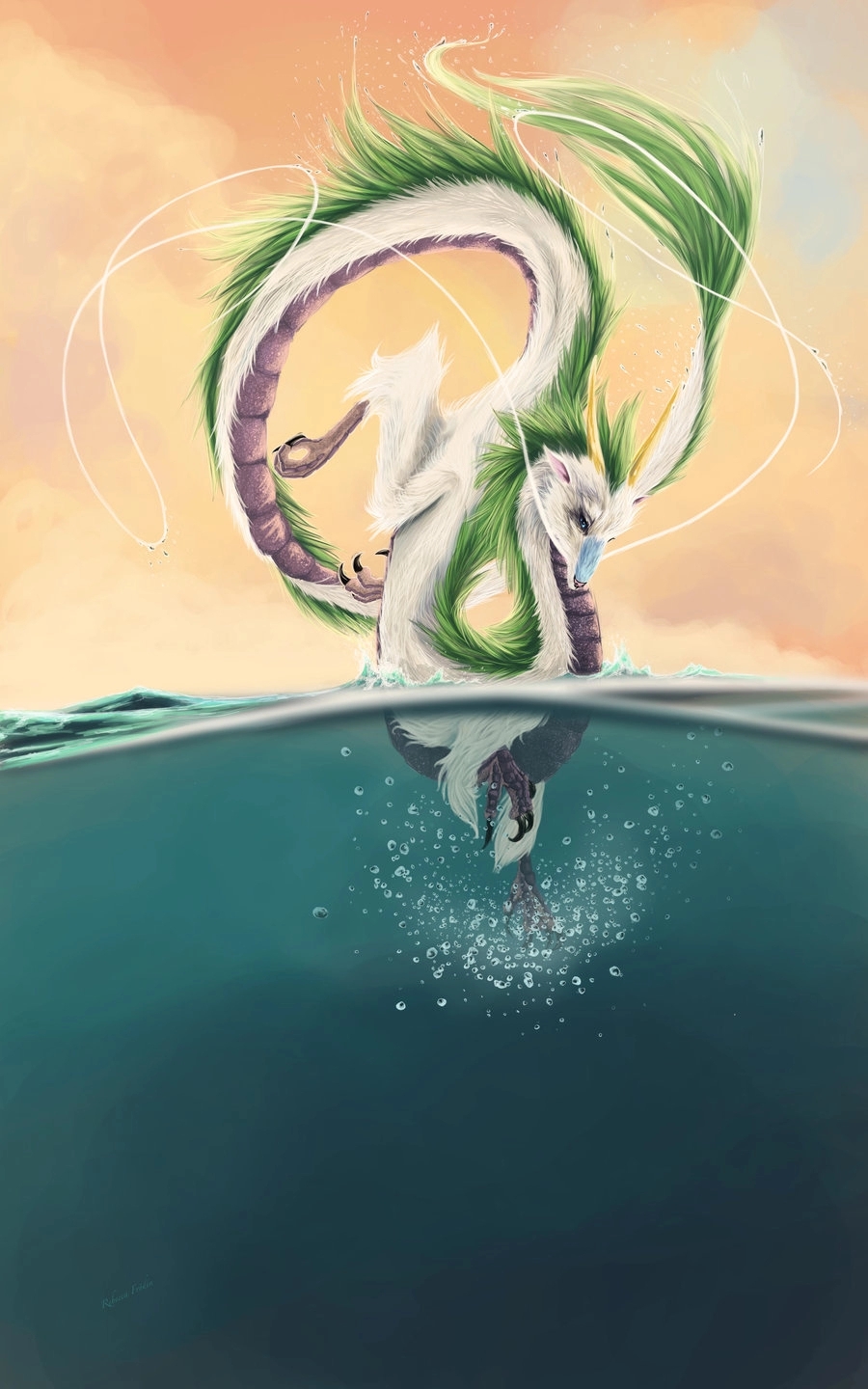

钟义和母亲住在一个山明水秀的山村里。钟义天天上山打柴。住在这一带的人本来生活得不错。这几年来了个九头鸟的妖怪,可把人们害苦了。

明朝天启年间,江南农民荀大壮在山中打柴时偶得一上古时期的天书,不料却被上山的一个喇叭看到,喇叭从西域来,不知为何他看懂了天书上的四个字,虽然只有四个字,但却让喇叭大吃一惊,准备上前去抢,动手之时山中有一众农民经过,为了不打草惊蛇,喇叭上前笑着道:“施主,可否将你手中的东西卖给我,你可以出价”。荀大壮看了看喇叭道:“这不就是一块布吗?你要他做啥”?喇叭道:“这是我,我,我……”喇叭本想说这是我佛门之物,但是想想不妥,正当喇叭还要说什么的时候。荀大壮被正要下山的农民叫上一起下了山。临走前荀大壮道:“大师,这个东西我不卖的,这么多人只有我一个人捡到了证明和我有缘,哈哈,我不卖的。”说完和其他人一起朝山下去了。

两只山雀啁啾没唤起我雅赏,倒是林地上那烂漫的金菊情锁我的双睛。蓦然想起宋人张孝祥的那句“冉冉寒生碧树,盈盈露湿黄花”,不禁肃然。古人总是赞赏菊的玉节光华,抚慰初始的清纯。时光抛人,命途多舛,追思那流逝的不在,谁说只是词砌不是心音呢!

有时候,怪异可以是一种邪念、一种祝福,甚至是一种寄託位於山头的小小村落隐藏著什麼可怕的歷史补习班与村落又有怎样的关系?

我扭转头去为的是不让他看到听见他被人叫白痴时我是怎样的伤心,即使是开玩笑——噢,至少是半开玩笑;可是我自己往往认为他就是个白痴。尽管我自己的牌很糟糕,我却深谙牌道,完全可以断定他的牌——趁他不留神时——充分说明他老婆如此冲动是有道理的。为什么她发火搞得我心烦意乱,我可不能说,也不可能说为什么在她的“最新搭档”小博尔顿·伯恩对她的话报以一声尖笑时,我真想给这小无赖一记耳光;也不可能说为什么海利,德莱恩(他总是一下子听不明白人家在取笑他,然而肯定慢慢会明白)最后发出他那表示欣赏的低沉丰厚的笑声——那么为什么我偏偏要从记忆中完全抹掉这一幕呢。为什么呢?

_20240310021608A382.jpg)

8.9

8.9

_20241115231901A124.jpg)